インプラントは高額療養費の対象外!他に使える国の制度はある?

1. インプラント治療と「高額療養費」の関係

・高額療養費制度の仕組みとは

日本には、医療費が高額になったときに自己負担を軽減できる「高額療養費制度」があります。

これは公的医療保険に加入している方なら誰でも利用でき、1か月あたりの医療費が一定の自己負担限度額を超えた場合に、その超過分が払い戻される仕組みです。

例えば入院や大きな手術で数十万円の医療費がかかったとしても、この制度を使えば実際に自己負担する金額は大幅に抑えられます。

患者にとって経済的に非常に助かる制度であり、医療の安全網として重要な役割を果たしています。

・保険診療と自由診療の違い

ただし、この制度が適用されるのは「保険診療」に限られます。

保険診療とは、国が定めた診療ルールに基づき、健康保険を使って行う治療のことです。

虫歯治療、入れ歯、抜歯などは基本的に保険診療に含まれますが、美容目的や高度な先進医療は自由診療とされ、保険の対象外になります。

歯科治療の中でも「保険が使えるもの」と「保険が効かないもの」がはっきり分かれているため、患者様にとって混乱しやすい部分といえるでしょう。

そのため「高額療養費制度は医療費が高額になれば誰でも使える」と誤解してしまう方も少なくありません。

・なぜインプラントは対象外なのか

インプラント治療は、失った歯を補うための先進的な方法であり、見た目や機能を天然歯に近い形で回復できるのが大きなメリットです。

しかし、基本的には自由診療に分類されているため、公的保険や高額療養費制度の対象にはなりません。

これは、インプラントが「生活に絶対必要な最低限の治療」とは位置づけられておらず、あくまで患者様の希望によって選択される治療と考えられているためです。

一部、先天的な欠損や事故による顎骨の欠損など特別なケースでは保険が適用される場合もありますが、一般的な歯の欠損補綴としてのインプラントは高額療養費の対象外となります。

そのため「高額療養費で戻ってくるはず」と思っていた方が驚かれることも多く、制度の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

インプラントは高額療養費の対象外ですが、それで「経済的に全く支援が受けられない」というわけではありません。

次の項目では、インプラント治療に活用できる国の制度について解説していきます。

2. インプラントが自由診療とされる理由

・機能回復と審美性の両面を持つ治療

インプラント治療は、歯を失った部分に人工歯根を埋め込み、その上に人工歯を装着する方法です。

最大のメリットは、天然歯に近い噛み心地を取り戻せることに加えて、見た目の自然さを回復できる点にあります。

つまり「機能性」と「審美性」の両方を兼ね備えた治療法であるため、単なる生活必需の医療にとどまらず、より高度で先進的な治療という位置づけになっているのです。

この「審美性」という要素が加わることが、保険診療の枠に入りにくい理由の一つです。

医療制度上、保険が適用されるのは「最低限の機能回復」に必要な治療であるため、インプラントは自由診療として扱われています。

・保険診療で認められている範囲

歯を失った場合の治療として、保険診療で認められているのは「入れ歯」と「ブリッジ」が代表的です。

これらは見た目や使い心地に限界があるものの、最低限の咀嚼機能を回復することができます。

そのため国の制度としては「日常生活を送るうえで支障がない」と判断され、保険の範囲内で行えるのです。

一方、インプラントは隣の歯を削らずに独立して機能を回復できる点で優れており、見た目の美しさや快適さにおいても入れ歯やブリッジを上回ります。

しかし、こうした「より良い生活の質を実現する治療」であることが、逆に「保険適用外」とされる理由につながっています。

制度上は「必ずしも必要不可欠ではない」と解釈されてしまうのです。

・保険適用とならない背景

インプラントが自由診療にとどまっている背景には、医療財政の問題も大きく関係しています。

インプラントは1本あたり数十万円の費用がかかり、もし保険適用とすれば国の医療費負担が急増することは避けられません。

高齢化社会を迎え、多くの人が歯を失うリスクを抱える中で、すべてのケースに保険を適用するのは現実的ではないと考えられています。

また、インプラントは高度な技術や精密な検査が必要で、治療成績も術者の経験やスキルに左右されやすい面があります。

保険診療の枠に含めるためには、全国どこでも同じレベルの治療が受けられることが前提となるため、この点もハードルとなっています。

そのため現状では「一部の特殊な症例」を除き、インプラントは自由診療として扱われているのです。

このように、インプラントが自由診療に分類されるのは「機能性と審美性を兼ね備えた治療であること」「保険で認められている範囲を超えていること」「医療財政や治療環境の制約」といった複数の要因が重なっているためです。

決してインプラントが医療として効果が低いわけではなく、むしろ優れた治療であるがゆえに、制度の枠から外れてしまっていると理解するとよいでしょう。

3. 高額療養費制度が使えるのはどんな治療?

・入院や手術など医科での利用例

高額療養費制度は、基本的に「保険診療」として行われた治療に適用されます。

その代表例が入院や大がかりな手術です。

例えば心臓のバイパス手術や人工関節置換術、がん治療に伴う入院などで高額な医療費が発生した場合、患者が支払う自己負担額は一定の限度額までに抑えられます。

限度額は年齢や所得によって異なり、現役並みの所得がある方と、年金生活をしている高齢の方では上限額が変わります。

この仕組みによって「医療費がかかりすぎて生活が立ち行かなくなる」ことを防ぐのが制度の目的です。

つまり、生活に不可欠な治療や命を守る治療は、公的に守られる枠組みが整っているといえます。

・歯科治療の中で対象になるケース

歯科領域でも、高額療養費制度が適用される場合があります。

例えば、外傷によって顎の骨を骨折し、手術で固定を行う場合や、悪性腫瘍の摘出後に再建手術を行うようなケースです。

これらは歯科口腔外科で扱うことが多く、医科と同じように「命や生活に直結する治療」として保険診療に含まれます。

また、歯周病治療や入れ歯、ブリッジなど、国が認めている範囲の補綴治療で高額な自己負担が生じた場合も、高額療養費の対象となることがあります。

ただし、これらはいずれも「保険適用の範囲内」での話であり、自由診療で行う治療は対象になりません。

ここがインプラントとの大きな違いとなります。

・インプラントとの違いを整理

インプラント治療は、たとえ外科的な手術を伴ったとしても、自由診療として行われるのが原則です。

そのため、手術や入院が必要になった場合でも「高額療養費制度は利用できない」という点が、患者様にとって誤解されやすいポイントです。

一方、保険適用内での治療であれば同じ「歯科の手術」であっても高額療養費制度の対象となるため、制度の線引きが非常に重要になります。

例えば、事故で顎の骨を大きく損傷し再建が必要な場合は制度の対象ですが、同じように歯を失ったとしても「機能回復と審美性を兼ね備えたインプラント治療」は対象外となるのです。

この違いを理解することで、「なぜインプラントは対象外なのか」という疑問がクリアになっていきます。

高額療養費制度は患者の生活を守るための大切な仕組みですが、適用範囲は「保険診療」に限られています。

インプラントはその対象外となるため、他の制度や仕組みを上手に利用することが必要になります。

4. インプラントに使える「医療費控除」

・医療費控除の基本的な仕組み

インプラント治療は高額療養費制度の対象外ですが、もう一つの大きな国の制度である「医療費控除」を活用することができます。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて税金の一部が戻ってくる仕組みです。

この制度は「保険診療・自由診療を問わず、治療を目的とした医療行為」であれば対象になるため、インプラント治療費も控除の対象となります。

つまり「高額療養費では戻らないが、医療費控除では還付を受けられる」というのが大きなポイントです。

これにより、実際に負担する治療費を軽減することが可能になります。

・インプラントも対象になる理由

医療費控除がインプラントにも適用されるのは、この治療が単なる美容目的ではなく「失った歯の機能を回復する医療」と認められているからです。

噛む機能を取り戻すことは栄養摂取や健康維持に直結しており、生活の質を守るために必要な医療と位置づけられています。

そのため、ブリッジや入れ歯と同じように、インプラントの費用も控除の対象に含まれるのです。

ただし、審美的な目的だけで行うホワイトニングや美容整形などは対象外となるため、「機能回復を目的とした治療であること」が前提条件になります。

この点を理解しておくことで、インプラント治療費の申告漏れを防ぐことができます。

・控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。

サラリーマンの方でも、年末調整だけでは控除は反映されないため、自ら申告することが大切です。

必要となるのは、歯科医院から発行された領収書や治療明細書で、これらを1年間分まとめて保管しておくことが基本です。

また、医療費控除は「その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費」が対象となるため、治療が複数年にまたがる場合は支払日ごとに整理する必要があります。

電子申告(e-Tax)を利用すれば、自宅からでも申請でき、還付金は銀行口座に振り込まれる仕組みです。

このように、手続きを正しく行うことで、インプラントの費用負担を軽減することが可能になります。

インプラント治療は自由診療であり、費用も決して安くはありません。

しかし、高額療養費制度が使えない代わりに、医療費控除という国の制度を活用することで経済的な負担を減らすことができます。

正しい知識と準備をしておくことで、納得のいく治療を選びやすくなるでしょう。

5. 医療費控除の具体的な計算方法

・年間10万円を超える医療費が対象

医療費控除を受けるためには、1年間に支払った医療費が一定額を超えている必要があります。

原則として「年間10万円」または「所得の5%」を超える部分が対象です。

例えば、年間の所得が300万円の方であれば5%の15万円が基準となり、それを超えた部分が控除の対象になります。

インプラント治療は1本あたり数十万円以上かかることが一般的であり、多くの場合、この基準を簡単に上回るため、医療費控除の対象になりやすい治療といえるでしょう。

この点を理解しておけば「高額療養費が使えないから損をする」という誤解を避けることができます。

・家族分も合算できるルール

医療費控除のもう一つの特徴は、世帯で支払った医療費を合算できる点です。

例えば、自分のインプラント治療費に加えて、子どもの虫歯治療や配偶者の検診費用なども同じ家計から支払っていれば合算が可能です。

これにより、個別では基準額に達しなくても、家族全体の医療費をまとめることで控除を受けられるケースが多くなります。

特に一家の収入を一人が支えている場合、その人がまとめて申告することで節税効果を最大限に活用できるのです。

インプラント治療は単体でも高額ですが、家族分を合算することでさらに控除額を増やせる可能性があるため、領収書はすべて大切に保管しておきましょう。

・控除額がどれくらい戻るのか

医療費控除は、支払った医療費がそのまま全額戻ってくるわけではありません。

あくまでも「課税所得から差し引かれる」制度であり、そこにかかる所得税率によって還付額が決まります。

例えば、年間で50万円のインプラント費用を支払い、その他の医療費と合わせて合計が60万円になったとします。

そこから基準額の10万円を引いた50万円が控除対象額です。

仮に所得税率が20%の方であれば、50万円×20%=10万円が還付される計算になります。

さらに住民税についても軽減されるため、実際の負担は見た目の治療費よりも軽くなるのです。

この仕組みを知らずに申告しない方も多いため、必ず確認しておくことが大切です。

このように、医療費控除は「年間10万円を超える医療費が対象」「家族分も合算できる」「課税所得に応じて還付額が変わる」という特徴があります。

インプラント治療を検討している方は、高額療養費制度は利用できなくても、この制度を活用することで負担を大きく軽減できる可能性があります。

制度を正しく理解して申告することが、賢い治療の選択につながるのです。

6. デンタルローンと医療費控除の併用

・分割払いでも控除対象になる?

インプラント治療は高額になるため、デンタルローンを利用して分割払いを選ぶ方も少なくありません。

ここで気になるのが「分割払いでも医療費控除の対象になるのか」という点です。

結論からいえば、分割払いであっても、実際にその年に支払った金額は医療費控除の対象になります。

例えば総額100万円の治療費を5年間で分割払いする場合、最初の年に支払った20万円分を医療費として申告することができます。

一括払いでなければならないというルールはないため、分割払いでも安心して控除を受けられるのです。

ただし、支払った年ごとに分けて申告する必要があるため、返済スケジュールを把握しておくことが大切です。

・利息部分は控除対象外

デンタルローンを利用する際の注意点として、利息や手数料は医療費控除の対象外となることがあります。

控除できるのはあくまで「治療そのものにかかった費用」であり、金融機関への利息は含まれません。

例えば、20万円を支払ったうち利息が1万円で元金が19万円だった場合、医療費控除の対象となるのは19万円です。

そのため、治療費を分割で支払う場合には、明細を確認し「実際に治療費として充てられた部分」を正しく把握することが大切です。

領収書や契約書をきちんと保管しておくことで、確定申告の際にスムーズに対応できるでしょう。

・賢く制度を活用する方法

デンタルローンと医療費控除を併用することで、経済的な負担を大きく軽減することが可能です。

例えば、月々の支払いを抑えながらも、確定申告を行うことで還付金を受け取れるため、実質的な支払総額を減らすことができます。

また、家族分の医療費と合算して控除を受けることもできるため、特に大きな治療を受ける年には家族の分をまとめて申告すると効果的です。

さらに、所得税だけでなく住民税の軽減にもつながるため、翌年度の税負担が軽くなるというメリットもあります。

こうした制度を活用することで、インプラント治療を経済的に無理なく進められる環境を整えることができるのです。

デンタルローンを利用した分割払いでも、医療費控除を受けることは可能です。

「分割払い=対象外」と誤解して控除を申告しない方もいますが、それは非常にもったいないことです。

利息部分は対象外になる点に注意しつつ、制度を正しく理解して併用することで、負担を最小限に抑えることができます。

7. その他に利用できる国の制度

・高額医療費貸付制度

高額療養費制度はインプラントには適用されませんが、医療費の支払いが一時的に重くなることを緩和する「高額医療費貸付制度」を利用できる場合があります。

これは高額療養費の支給が決定するまでの間、自己負担分を立て替えてくれる制度です。

ただし、対象となるのはあくまで「保険診療部分」に限定されるため、自由診療であるインプラント治療には直接適用されません。

しかし、もしインプラントと併せて保険診療の処置(抜歯や歯周病治療など)が行われる場合には、その部分の自己負担軽減に役立つことがあります。

インプラント治療と並行して他の治療を受ける方は、この制度の存在を知っておくと安心です。

・自治体ごとの医療費助成

自治体によっては、医療費を補助する独自の制度を設けている場合があります。

特に子どもや高齢者、障害を持つ方を対象に、医療費の一部を助成する取り組みは全国で広く見られます。

残念ながらインプラント治療そのものが助成の対象となるケースはほとんどありませんが、インプラント前後に必要な検査や併発する治療が助成対象となることはあります。

また、地域によっては「歯科口腔保健条例」を制定し、予防歯科や歯科治療に重点を置いているところもあり、そうした制度の中で部分的に支援を受けられることもあります。

住んでいる地域の制度を調べてみることで、思わぬ支援が得られる可能性があります。

・税制優遇措置の活用

国の制度として大きなものは医療費控除ですが、それ以外にも税制優遇を受けられる場合があります。

例えば「セルフメディケーション税制」では、市販薬の購入費用が一定額を超えた場合に控除を受けられます。

これはインプラント治療費そのものには関係ありませんが、医療費控除と同時に利用できるケースもあり、世帯全体の節税につながります。

また、医療費控除の枠組みの中で、通院にかかる交通費(電車代やバス代)も対象になるため、インプラント治療の通院費を申告に含めることが可能です。

「治療費以外の部分」も控除対象となるため、領収書や交通費の記録をしっかり残しておくと有利になります。

このように、インプラント治療自体は高額療養費制度の対象外ですが、「高額医療費貸付制度」「自治体の助成」「税制優遇措置」など、周辺の制度を活用することで間接的に経済的負担を和らげることができます。

国の制度を正しく理解し、利用できるものは積極的に取り入れることが、治療を前向きに進めるための大切なポイントです。

8. 保険適用となるインプラント治療の特殊ケース

・事故や病気による顎骨の欠損

インプラント治療は基本的に自由診療ですが、ごく限られた特殊なケースでは保険が適用されることがあります。

その代表例が、交通事故や外傷によって顎の骨や歯を失った場合です。

通常の入れ歯やブリッジでは機能回復が難しいような大きな欠損に対して、インプラントが必要と判断されるケースでは、例外的に保険が認められることがあります。

また、がん治療に伴って顎骨を切除した場合や、顎の骨に腫瘍ができて摘出した後に機能回復を行う場合なども、保険診療の対象となります。

これらは「通常の生活機能を維持するために不可欠な治療」と位置づけられており、自由診療とは扱いが異なるのです。

・先天的な欠損に伴う治療

生まれつき歯が欠けている「先天性部分欠損」の場合にも、条件を満たせばインプラントが保険適用となるケースがあります。

例えば、永久歯が一部欠如しており、通常の補綴方法では十分な咀嚼機能を確保できないと判断された場合です。

このようなケースでは、発育や成長に伴う機能回復を目的に、例外的にインプラント治療が保険の範囲で認められることがあります。

ただし、全国どの歯科医院でも保険が適用されるわけではなく、指定された医療機関で治療を受ける必要がある点には注意が必要です。

適用の可否については、事前に専門医へ相談することが欠かせません。

・特例的に認められる範囲

インプラントが保険適用となるケースは非常に限られており、一般的な虫歯や歯周病で歯を失った場合には対象外です。

「事故」「病気」「先天的な欠損」など、通常の治療手段では機能回復が困難な場合に限り、特例的に保険が認められると考えてよいでしょう。

また、保険で認められるインプラント治療は、使用する材料や治療法が国によって定められているため、自由診療と比べると選択肢が限られます。

見た目や快適さにこだわる場合には自由診療を選ぶ方が多いのが実情です。

つまり、保険適用が可能なケースであっても「制度としての最低限の補綴」にとどまることを理解しておくことが重要です。

このように、インプラント治療は基本的に自由診療ですが、「事故や病気による顎骨欠損」「先天性欠損」「特例的に認められるケース」では保険が適用される可能性があります。

ただし、あくまで例外であり、一般的な治療目的でのインプラントは対象外です。

自分のケースが保険適用になるかどうかは、必ず専門の歯科医師に確認することをおすすめします。

9. 制度を正しく使うために必要な準備

・領収書や明細の保管

インプラント治療にかかった費用を医療費控除で申告するには、支払った金額を証明する書類が必要です。

もっとも基本的なのは、歯科医院が発行する領収書です。

また、治療内容や使用した材料が分かる明細書も一緒に保管しておくことで、申告時の信頼性が高まります。

「まとめて申告するから領収書は不要だろう」と思って処分してしまう方もいますが、証拠資料がないと控除を受けられない可能性があるため注意が必要です。

治療が複数回にわたる場合は、すべての領収書を整理し、合計金額を把握しておくとスムーズです。

・確定申告の流れを理解する

医療費控除を受けるためには、年末調整だけでは不十分で、必ず確定申告を行う必要があります。

確定申告の方法には、税務署に直接出向いて提出する方法と、自宅からインターネットで行えるe-Taxがあります。

最近ではマイナンバーカードを利用した電子申告が普及しており、還付金の振り込みも早い傾向にあります。

申告書には医療費の明細を記載する欄があり、領収書の内容をまとめて記入します。

提出後、還付金は数週間から1〜2か月程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。

この流れを事前に理解しておけば、余計な不安を抱かずに手続きを進められるでしょう。

・歯科医師への相談の大切さ

インプラント治療を受ける際は、費用の見積もりや治療計画を歯科医師に確認しておくことも大切です。

「どの治療が医療費控除の対象になるのか」「通院交通費も含めてよいのか」といった点は、事前に把握しておくと後で迷わずに済みます。

また、インプラント治療は自由診療のため、医院ごとに費用体系や領収書の形式が異なることもあります。

不明点がある場合は早めに相談し、控除に必要な資料を整えてもらうことをおすすめします。

さらに、場合によっては税理士に相談することで、より正確で有利な申告方法を選択できるケースもあります。

このように「領収書や明細の保管」「確定申告の流れを理解」「歯科医師への相談」という3つの準備をしておくことで、インプラント治療にかかった費用をしっかり制度に反映させることができます。

せっかくの国の制度を活用できなければ、経済的に大きな損失となりかねません。

少しの準備で大きな差が出るため、忘れずに取り組むことが大切です。

10. 経済的な不安があっても諦めないで

・制度を活用することで負担を減らす

「インプラント治療を受けたいけれど、費用が高くて不安」という声は非常に多く聞かれます。

確かに自由診療であるインプラントは、高額療養費制度の対象外であり、入れ歯やブリッジに比べて初期費用が大きくなります。

しかし、そのまま諦めてしまう必要はありません。

医療費控除や自治体の助成制度、デンタルローンの併用などを工夫すれば、支払いの負担を軽くすることができます。

制度を正しく知り、適切に活用することが「思っていたより費用を抑えて治療を受けられた」という結果につながるのです。

・自分に合った支払い方法を選ぶ

インプラント治療の費用は一括で支払うイメージが強いかもしれませんが、分割払いやデンタルローンを利用することで月々の負担を軽減できます。

さらに、その分割払いでも実際に支払った金額は医療費控除の対象になるため、税制面での還付を受けることも可能です。

また、クレジットカードで支払いを行いポイントを貯めるなど、日常生活に合わせた工夫を取り入れている方もいます。

大切なのは「一度に全額を用意できないから無理」と諦めるのではなく、自分に合った支払い方法を選んでいくことです。

将来の口腔の健康を守るための投資と考えれば、柔軟に方法を選ぶことが前向きな一歩になります。

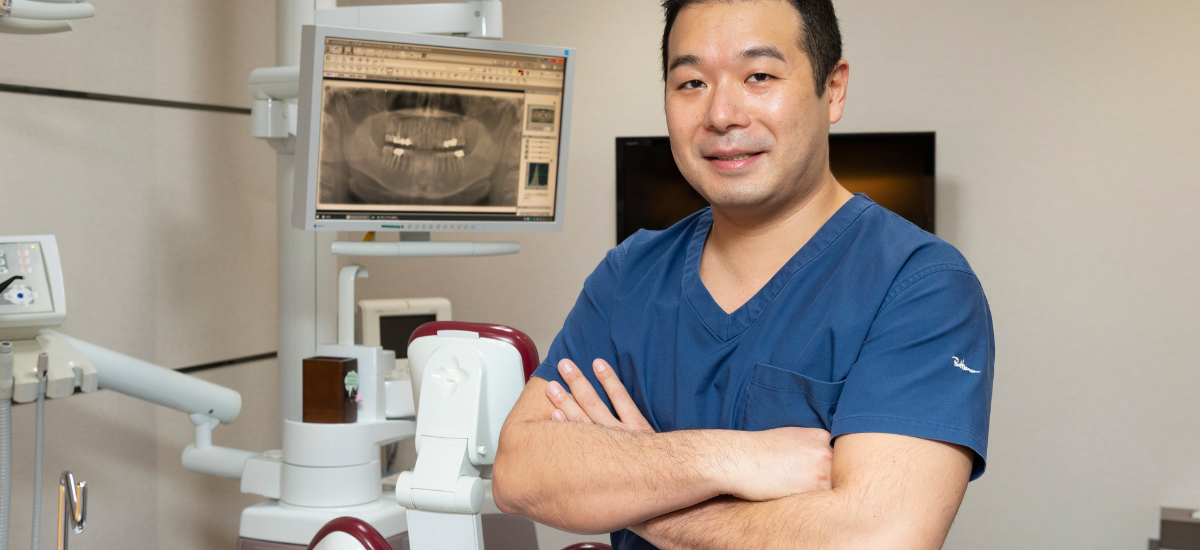

・信頼できる歯科医院で納得の治療を

経済的な負担を減らすことと同じくらい重要なのが、信頼できる歯科医院を選ぶことです。

インプラントは高額な治療であるため、医院によって費用や治療方針に差が出ることがあります。

見積もりの内訳や治療計画を丁寧に説明してくれるかどうか、長期的なメンテナンス体制が整っているかを確認することが欠かせません。

また、費用面ばかりを優先して選ぶと、結果的に再治療やトラブルにつながるリスクもあります。

「安心して任せられる」と思える歯科医院を見つけることが、結果的に経済的にも精神的にも満足度の高い治療につながります。

インプラント治療は高額療養費制度の対象外であるため、不安を抱える方が多いのは当然です。

しかし「医療費控除」「デンタルローン」「自治体の制度」などを組み合わせれば、負担を抑えて治療を受けることは十分可能です。

経済的な理由だけで諦めてしまうのではなく、制度を理解し、自分に合った方法を選ぶことで、未来の笑顔や食生活の豊かさを取り戻すことができるのです。

東京都品川区YDC精密歯周病インプラント治療専門ガイド

監修:医療法人スマイルパートナーズ 理事長/齋藤和重

『山手歯科クリニック大井町』

住所:東京都品川区東大井5丁目25−1 カーサ大井町 1F

『山手歯科クリニック戸越公園』

住所:東京都品川区戸越5丁目10−18

*監修者

*経歴

1990年 鶴見大学歯学部卒業。1991年 インプラント専門医に勤務。1999年 山手歯科クリニック開業。

2001年 INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS卒業。

2010年 医療法人社団スマイルパートナーズ設立。

*所属

・ICOI国際インプラント学会 指導医

・ICOI国際インプラント学会 ローカルエリアディレクター

・ITI国際インプラント・歯科再生学会 公認 インプラントスペシャリスト

・日本口腔インプラント学会 会員

・日本顎顔面インプラント学会 会員

・国際審美学会 会員

・日本歯科審美学会 会員

・日本アンチエイジング歯科学会 会員

・INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS(2001年)

・CID Club (Center of Implant Dentistry)所属

・国際歯周内科研究会 所属

・5-D JAPAN 所属

・デンタルコンセプト21 所属

・インディアナ大学歯学部 客員 講師

・南カルフォルニア大学(USC)客員研究員

・南カルフォルニア大学(USC)アンバサダー

・USC (南カルフォルニア大学)歯学部JP卒

・USC University of Southern California)センチュリー・クラブ

・プレミアム・メンバー

※詳しいプロフィールはこちらより