持病があってもインプラントはできる?治療に影響する病気や疾患とは?

1. 「持病があるけれど、インプラントはできるの?」という不安を解消

・「持病があるから無理かも」とあきらめる前に知ってほしいこと

「糖尿病があるんですが、インプラントって受けられますか?」「高血圧の薬を飲んでいるのですが、手術は大丈夫でしょうか?」——こうした質問は、インプラント治療を検討される方の中でもとても多く見られます。持病があると聞くと、「自分にはインプラントは無理かもしれない」「合併症が心配」と不安になるのは当然のことです。確かにインプラントは外科的手術を伴うため、全身の健康状態が重要な判断材料になります。

しかし、「持病=インプラントはできない」とは限りません。医療の進歩とともに、さまざまな持病を抱えていても、体調や病状が安定していれば、安全に治療を受けられる可能性があるのです。まずは正しい知識を得ることが、希望への第一歩となります。

・実は多くの持病があっても治療できるケースがある

持病といってもその内容は多岐にわたります。たとえば、糖尿病がある方でも、血糖値がしっかり管理されていれば、インプラント手術に支障がないと判断されるケースが少なくありません。逆に、血糖値のコントロールが不十分であると、感染症のリスクが高まるため、まずは全身の管理が優先されることになります。

高血圧においても、薬物療法などによって血圧が安定していれば、手術中のリスクを下げられます。心疾患や骨粗しょう症、自己免疫疾患なども、病状の安定性と服薬状況によってはインプラント治療が可能とされることがあります。つまり、治療可否の判断において重要なのは、「持病の有無」ではなく「病状の安定性」なのです。

また、近年は歯科医療と内科・外科などの医科との連携が進み、より安全な治療体制が整ってきています。事前に全身状態を把握し、必要に応じて専門医と情報共有を行うことで、多くの患者にとって安心できるインプラント治療が現実のものとなっています。

・大切なのは「病気のコントロール」と「主治医との連携」

インプラント治療の成否に大きく影響するのが、持病のコントロール状態です。たとえば、糖尿病であればHbA1cの数値、高血圧であれば日常の血圧変動などが参考にされます。また、服薬内容やアレルギー歴、既往歴も術前評価において非常に重要です。

特に注意が必要なのは、抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)や免疫抑制剤などを使用している場合です。これらの薬は止血や感染リスクに影響を与えるため、事前に主治医と相談のうえで、薬の調整や休薬の可否を検討する必要があります。歯科医師が単独で判断せず、医科との連携を図ることで、より安全で確実な治療が期待できます。

加えて、術後の感染予防や治癒促進のためには、全身状態だけでなく口腔内の衛生環境も整えておくことが求められます。定期的な歯科受診や丁寧なブラッシング指導など、術前から術後まで一貫した管理が成功につながります。

持病があることで、インプラントをあきらめていた方も少なくありません。しかし、医学的な観点から丁寧に評価を行い、必要な配慮を加えることで、多くのケースで治療の選択肢が広がってきています。

「できないかもしれない」ではなく、「どうすればできるか」という視点で考えることが大切です。自分の体の状態や服薬状況を正しく把握し、医科と歯科の両方でしっかり相談することが、インプラント治療への第一歩となるでしょう。

2. インプラントに影響する代表的な病気とは?

・糖尿病や高血圧は治療前に状態確認を

インプラント治療において、特に注意が必要とされる持病の代表格が、糖尿病と高血圧です。どちらも患者数が多く、薬でコントロールしている方も少なくありません。糖尿病は免疫力の低下や傷の治りの遅さに影響し、高血糖の状態が続くと、インプラント手術後の感染やインプラントの定着不良につながるおそれがあります。

しかしながら、血糖値が良好にコントロールされている場合には、インプラント治療の成功率は健康な人と大きな差がないともいわれています。HbA1cの数値を指標としながら、治療前に医科と連携して評価を行うことが非常に重要です。

また、高血圧は、局所麻酔や手術中のストレスによって血圧が急上昇するリスクがあるため、術前に血圧の安定性を確認する必要があります。降圧剤を服用している場合でも、治療が安定していれば安全に進められるケースが多いため、「持病があるから」とあきらめず、まずは医師の判断を仰ぐことが大切です。

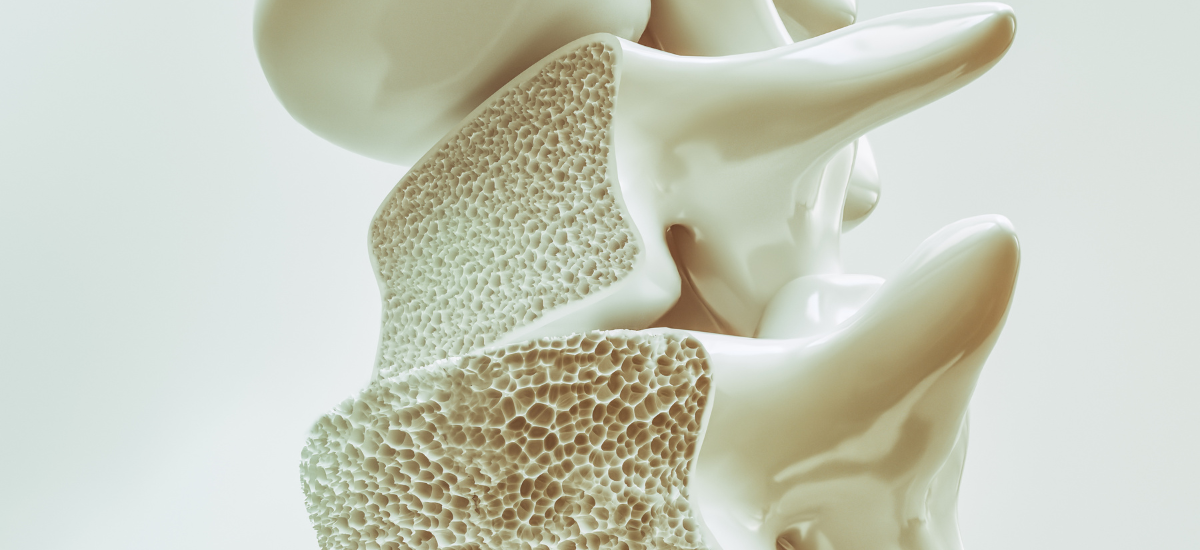

・骨粗しょう症や関節リウマチなど骨に関わる疾患

骨粗しょう症や関節リウマチも、インプラント治療との関係でよく話題にあがる疾患です。これらの病気は骨の代謝に影響を与えるため、インプラントを支えるあごの骨の状態が治療の成功に直結します。特に、ビスホスホネート製剤(BP製剤)やデノスマブといった骨吸収を抑える薬を長期的に使用している場合、稀ではありますが「薬剤関連顎骨壊死(ARONJ)」という合併症を引き起こす可能性があります。

そのため、これらの薬を使用している患者は、インプラント手術の可否を慎重に判断する必要があります。内科や整形外科との連携のもと、薬の種類や投与方法、服用期間などを確認したうえで、必要であれば休薬期間を設けるなどの対策を講じます。正確な情報共有と専門的な判断が、治療の安全性を高めるカギとなります。

また、関節リウマチに関しては、病気そのものだけでなく、使用している免疫抑制剤が治癒力や感染リスクに影響を与えるため、事前の全身状態の把握と管理が重要です。体調や服薬状況が安定していれば、インプラントが適応となるケースも多く見られます。

・がん治療後・放射線治療歴・血液疾患など

がんの治療歴がある方や、放射線治療を過去に受けた方も、インプラント治療を検討する際には慎重な評価が必要です。特に頭頸部に放射線を照射した経験がある場合、顎骨への血流が低下し、インプラントの骨結合が難しくなるケースがあります。また、治療後の体力や免疫力の低下も、手術に影響を及ぼす可能性があります。

ただし、治療後に時間が経ち、全身状態が回復していれば、インプラント治療が可能となる場合もあります。重要なのは、主治医との相談や必要な検査を通じて、リスクを見極めたうえでの慎重な判断です。

また、白血病や重度の貧血など血液疾患がある場合は、止血機能や免疫力の低下が懸念されるため、インプラントの可否は病状や治療状況に大きく左右されます。これらの病気を抱える場合には、口腔外科的な高度な知見を持つ歯科医師との連携のもとで、安全性を最優先にした治療計画が必要です。

このように、持病や過去の疾患歴があるからといって、必ずしもインプラント治療が不可能というわけではありません。重要なのは、疾患の種類や重症度、現在の体調、薬の影響を総合的に評価すること。専門家による個別の判断と、医科との連携体制が整っていれば、多くのケースで治療の可能性が見いだせます。

3. 糖尿病があってもインプラントはできる?

・糖尿病がインプラント治療に与える影響とは

糖尿病は、インプラント治療において注意すべき病気のひとつです。主な理由は、血糖値が高い状態が続くと免疫力が低下し、細菌感染を起こしやすくなるからです。また、傷の治りも遅くなる傾向があるため、手術後の回復がスムーズに進まないリスクがあるとされています。

さらに、インプラントは顎の骨とチタン製の人工歯根が結合する「オッセオインテグレーション」というプロセスが不可欠ですが、糖尿病によって骨の代謝や血流が悪くなっていると、この結合に影響を与える可能性もあるといわれています。そのため、糖尿病はインプラント治療に影響を与える持病のひとつと位置づけられています。

・血糖コントロールがされていれば治療は可能

とはいえ、糖尿病のすべての患者がインプラント治療を受けられないわけではありません。近年の研究や臨床経験では、血糖コントロールが良好に保たれていれば、健康な人とほぼ同等の成功率でインプラントが可能であると報告されています。

とくに、HbA1cの数値が7.0%以下で安定している場合には、手術後の感染リスクや骨結合への影響も少ないと考えられています。反対に、数値が8.0%を超えていたり、急激な血糖の変動があるような場合には、まず糖尿病そのものの治療と安定が優先されます。

大切なのは、インプラントの可否を決める際に、「糖尿病という病名があるかどうか」ではなく、「今現在どれだけ良好に管理されているか」をしっかり評価することです。血糖値の推移や合併症の有無、日常の生活習慣なども総合的に見て、判断されるのが一般的です。

・主治医との連携でリスクを下げることができる

糖尿病と診断されている方がインプラントを検討する場合は、まず内科や糖尿病の主治医に相談することが重要です。インプラント治療の予定や手術内容を事前に共有することで、服薬の調整や検査の実施、治療タイミングの調整が可能になります。

とくに、インスリン療法を行っている方や経口血糖降下薬を服用している場合には、術前術後の食事管理や薬のタイミングに注意が必要です。また、インプラント手術当日の血糖値を確認したうえで、手術の可否を判断することもあります。

歯科医師と主治医がしっかりと情報共有を行い、それぞれの視点から安全性を確認することで、糖尿病患者でも安心して治療に臨める環境を整えることができます。

また、術後の感染リスクを最小限にするためには、手術後のケアが非常に重要です。歯磨きの方法や口腔内の清潔維持、抗菌薬の服用、定期的な通院などを継続して行うことで、トラブルの発生を抑え、インプラントの長期的な成功につなげることができます。

糖尿病があるからといって、インプラント治療をすぐにあきらめる必要はありません。状態が安定していれば、十分に治療が可能なことが多くあります。大切なのは、自分の体の状態を正確に把握し、医療者と連携して進める姿勢です。持病があっても、専門的な管理のもとであれば、快適な口腔環境を取り戻す選択肢のひとつとして、インプラントは有効な手段となり得ます。

4. 高血圧・心臓病とインプラント手術のリスク

・高血圧があるとインプラント治療は難しい?

高血圧は日本でも非常に多くの方が抱える生活習慣病のひとつであり、インプラント治療を希望する方のなかにも、高血圧の薬を日常的に服用しているケースが少なくありません。そのため、「血圧が高いとインプラントは受けられませんか?」という質問は非常に多く寄せられます。

高血圧そのものがインプラント治療の絶対的な禁忌(受けてはいけない状態)になるわけではありません。しかし、血圧が高すぎると、手術中に出血や血圧の急激な変動を引き起こすリスクが高まるため、治療を安全に行うには一定の血圧コントロールが前提となります。

とくに、治療時の緊張や局所麻酔による血管収縮が重なると、一時的に血圧が上昇することがあるため、術前の血圧測定は必須です。一般的に、収縮期血圧(上の血圧)が160mmHgを超えているような場合は、当日の手術を見合わせ、まずは内科的な評価を優先することになります。

・心疾患がある方は主治医との連携が必須

狭心症、不整脈、心筋梗塞の既往歴がある方など、心疾患を抱えている場合は、インプラント治療を安全に進めるために、より慎重な判断と管理が必要となります。とくに過去に心筋梗塞を発症した方は、発症後すぐの時期はリスクが高いため、手術のタイミングを慎重に検討しなければなりません。

また、ペースメーカーを装着している場合や、心房細動などの不整脈がある方では、インプラント治療に使用する医療機器との干渉の可能性も考慮されます。これらの情報をもとに、事前に主治医へ治療内容を伝え、可能であれば診療情報提供書などを通じて連携をとると、安全性の高い治療計画を立てやすくなります。

心疾患の方が服用していることの多い薬のひとつに、抗血小板薬や抗凝固薬(いわゆる「血をサラサラにする薬」)があります。これらの薬は、血栓を予防するうえで重要ですが、同時に出血しやすくなる副作用もあります。そのため、インプラント手術時には「薬を一時的に中止するべきか」「服薬を続けたまま安全に施術できるか」を慎重に判断する必要があります。

・血圧・心臓の状態が安定していれば治療は可能

高血圧や心疾患があるからといって、インプラント治療を完全にあきらめる必要はありません。大切なのは、現在の病状が安定していて、内科的にきちんと管理されているかどうかです。血圧が日常的に安定しており、薬の服用で症状がコントロールされていれば、インプラント治療は十分に検討可能です。

たとえば、降圧薬をきちんと服用していて、日常的な血圧が130〜140mmHg前後であれば、局所麻酔下でのインプラント手術に大きな支障はないと考えられています。ただし、手術当日は安静を保ち、過度な緊張を避けるための配慮も必要です。

心臓の病気がある方でも、定期的に主治医のもとで検査を受けており、症状が落ち着いている状態であれば、歯科治療が制限されることは少なくなってきています。事前に必要な検査(心電図や血液検査など)を受け、主治医と歯科医師の間でしっかりと情報共有が行われていれば、持病を抱えていても安全なインプラント治療を進めることが可能です。

なお、持病がある方にとって重要なのは、「自分の病気のことを伝えること」と「複数の医療機関が連携していること」です。隠すことなく体調や服薬状況を共有することで、リスクを避けることができ、より安心して治療に臨むことができます。

高血圧や心臓病がある方でも、病状が安定していて、必要な情報が共有されていれば、インプラント治療を受けられる可能性は十分にあります。持病があるからと不安に感じている方も、まずは冷静に、そして正確に、自分の体の状態を把握することからはじめてみてください。

5. 骨粗しょう症の薬とインプラント治療の注意点

・骨粗しょう症がインプラントに与える影響とは

高齢化社会が進むなかで、骨粗しょう症を抱える方の数は年々増加しています。とくに女性は閉経後に骨密度が急激に低下するため、インプラント治療を検討するタイミングと重なることも少なくありません。こうした中で、「骨がもろいとインプラントはできないのでは?」という不安を感じる方も多くいらっしゃいます。

確かに、インプラントは顎の骨に人工の歯根を埋め込む治療法であり、骨の質や量が治療の成功に直結します。そのため、骨密度が著しく低下している場合や骨の代謝が不安定な場合には、インプラントが定着しにくくなるリスクがあるのは事実です。しかし、すべての骨粗しょう症の方が治療できないわけではなく、骨の状態や服用している薬剤によって、治療の可否は異なってきます。

・ビスホスホネート製剤やデノスマブに注意が必要

骨粗しょう症の治療で多く使われる薬のひとつが、「ビスホスホネート製剤(BP製剤)」です。これらの薬は骨の吸収を抑える作用があり、骨密度を保つのに非常に有効ですが、長期使用によってまれに「顎骨壊死(がっこつえし)」という副作用を引き起こす可能性があると報告されています。

とくに抜歯やインプラントなど、顎の骨に直接関わる外科的処置を行う場合にリスクが高まるとされており、BP製剤を服用中の方は事前にその旨を必ず医療者に伝えることが重要です。また、注射タイプのデノスマブ(商品名:プラリア)も同様に顎骨への影響があるため、使用している場合はインプラント治療との兼ね合いを慎重に判断する必要があります。

ただし、薬を使用しているからといって必ずしも治療ができないわけではありません。服用期間、投与方法(内服か注射か)、休薬の可否など、複数の要因をふまえて判断されます。必要に応じて主治医と連携し、安全な治療計画を立てることが大切です。

・骨粗しょう症でも治療が可能なケースは多い

実際には、骨粗しょう症を抱えていても、インプラント治療を問題なく受けられるケースは多数あります。とくに、軽度〜中等度の骨粗しょう症で、骨密度が比較的保たれている場合には、顎の骨に十分な厚みがあれば、治療が可能な場合が多いとされています。

インプラントの術前にはCT撮影などを通して骨の状態を精密に確認し、必要に応じて骨造成(こつぞうせい)という処置で骨の厚みや高さを補うことも検討されます。また、薬剤の使用状況をふまえながら、手術時期や術式を調整することで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

さらに、骨粗しょう症の方に対しては、手術中の外科的刺激を最小限にする「低侵襲手術」が選ばれることもあり、より安全なアプローチが可能になっています。使用するインプラント体も、骨との結合性が高い設計のものが選ばれるなど、個々の状態に応じたきめ細かな配慮がなされます。

大切なのは、「骨粗しょう症だから」と早合点してあきらめるのではなく、今の骨の状態と治療薬の内容を正しく把握し、専門的な評価を受けることです。場合によっては、インプラント治療を急がず、まずは骨の状態を整えることが優先される場合もあるでしょう。

インプラント治療は、ただ歯を失った部分に人工歯を入れるだけではなく、その人の全身状態や将来の健康も見据えて計画されるものです。骨粗しょう症という疾患と向き合いながらでも、適切な医療判断とケアを通じて、安全かつ快適な治療につなげることは十分に可能です。

6. がん治療・放射線治療の既往がある場合

・がん治療後にインプラントはできるのか

「以前がんの治療を受けたことがあるのですが、インプラントは可能ですか?」というご相談は、近年とても増えています。がん医療の進歩により、治療を終えた後も長く健康に過ごされる方が増えており、QOL(生活の質)を高める手段としてインプラントを希望されるケースも少なくありません。

がん治療の既往があっても、基本的には治療が終了し、全身状態が安定していれば、インプラント治療が可能となることも多くあります。ただし、がんの種類や治療法、部位、治療後の経過によって条件は大きく異なるため、慎重な判断が求められます。

とくに注意すべきなのが、放射線治療を受けた方です。頭頸部に対する放射線照射があった場合、顎の骨に与える影響が大きく、インプラント治療には一定のリスクが伴います。

・頭頸部への放射線照射と顎骨のリスク

頭頸部のがん(咽頭がん、喉頭がん、甲状腺がんなど)に対して放射線治療を行った場合、顎骨の血流が低下し、骨の代謝能力が損なわれることがあります。このような状態では、骨の治癒力が弱くなり、インプラントを埋入しても骨との結合(オッセオインテグレーション)がうまく進まない可能性があります。

また、放射線治療を受けた骨に外科的刺激を加えると、「放射線性顎骨壊死(ORN)」と呼ばれる重篤な合併症が起こる可能性もあるため、慎重な評価とリスク管理が求められます。

そのため、放射線照射の有無、照射部位、線量、照射からの経過期間などの詳細情報が重要になります。とくに照射線量が50Gyを超える場合や、照射後間もない場合には、外科的処置は見送られることが多く、代替治療(入れ歯やブリッジなど)が検討されることもあります。

・主治医との連携と長期的な治療計画が鍵

がんの治療歴がある方がインプラントを検討する際には、まず主治医と歯科医の間でしっかりと情報共有を行い、全身状態や服薬、既往歴を明確にしたうえで、安全性を多角的に評価する必要があります。

たとえば、抗がん剤治療を行っていた場合、骨髄抑制や免疫力低下などの影響が一定期間続くことがあるため、治療終了からの経過期間や体力の回復具合が判断材料となります。また、ホルモン療法や分子標的薬を継続している場合には、それらの副作用や血液状態なども考慮されるべきです。

手術を行う場合でも、術式の工夫や治癒を促進するアプローチ(低侵襲手術、抗菌管理、栄養管理など)によってリスクを最小限に抑えることが可能です。歯科側では、必要に応じて術前に血液検査を実施し、白血球数や出血傾向の有無などを確認するケースもあります。

また、口腔内の衛生状態が治療後の感染リスクを左右するため、がん治療経験のある方に対しては、術後のメンテナンスも含めた長期的な治療計画が重要になります。定期的な通院やプロフェッショナルクリーニングを組み合わせ、インプラントを清潔に保つことで、より長く快適な状態を維持することが可能です。

がんを経験された方がインプラント治療を受けることは、慎重さが求められる一方で、生活の質を向上させる大きな一歩にもなります。「できるかどうか」ではなく、「どのようにすれば安全にできるか」を前向きに考え、医科と歯科の連携のもとで判断していくことが、安心と満足につながる鍵となるでしょう。

7. 抗凝固薬・免疫抑制薬など服薬と治療の関係

・服薬内容がインプラント治療に与える影響とは

インプラント治療を希望される方のなかには、さまざまな持病を抱えていて、日常的に複数の薬を服用している方も少なくありません。その際に重要になるのが、「服薬の内容が治療にどう影響するのか」という視点です。

とくに注意が必要とされるのが、抗凝固薬(血液をサラサラにする薬)や免疫抑制薬、ステロイド剤などを使用している場合です。これらの薬剤は、体内の出血傾向や感染リスク、傷の治り方などに大きく関わってくるため、術前の確認と評価が欠かせません。

インプラント手術は基本的に局所麻酔下で行われる比較的侵襲の少ない処置ですが、それでも骨に穴をあけて人工歯根を埋め込む外科的処置であるため、出血や治癒に影響する要因があれば、必ず考慮する必要があります。

・抗凝固薬の服用中でも治療は可能な場合が多い

抗凝固薬や抗血小板薬は、心筋梗塞や脳梗塞の予防、心房細動などの疾患をもつ方に広く処方されています。代表的な薬剤には、ワルファリン、アスピリン、クロピドグレル、DOAC(新規経口抗凝固薬:エリキュース、プラザキサなど)があります。

これらの薬は血栓を防ぐ一方で、出血を止めにくくする作用があるため、インプラント手術時の出血が長引くリスクがあります。かつては一時的に休薬してから手術を行うのが一般的でしたが、近年では「中断せずにそのまま治療を行う」方針が主流になりつつあります。

これは、抗凝固薬を中止することで逆に脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まるためです。実際、術中の出血は局所的な止血処置で対応できることが多く、全身的なリスクの方が大きいと考えられているからです。ただし、服薬の種類や投与量、患者さんの全身状態によっては、一時的な調整や医師の管理のもとでの対応が必要になる場合もあります。

したがって、抗凝固薬を服用している方がインプラントを希望する場合は、自己判断で薬を止めることは絶対に避け、主治医と歯科医の連携のもとで治療計画を立てることが重要です。

・免疫抑制薬やステロイド使用時の注意点

腎移植後の方や自己免疫疾患(リウマチ、クローン病、全身性エリテマトーデスなど)を抱える方が使用している免疫抑制薬や長期のステロイド薬も、インプラント治療のリスク因子として把握しておくべき項目です。

これらの薬は免疫力を抑える作用があるため、術後の感染リスクが高まりやすく、また創傷治癒(傷の治り)にも影響を及ぼすことがあります。さらに、骨の代謝を抑制する影響から、骨とインプラントの結合にも支障をきたす可能性があるため、慎重な評価と術後の経過観察が欠かせません。

加えて、ステロイドを長期使用している方では、顎骨の血流低下や副腎機能低下の懸念もあるため、全身状態に配慮した術前・術後管理が求められます。必要に応じて、手術前の血液検査や主治医による評価を行い、手術の可否やタイミング、術式の選定を進めていくことが望まれます。

とはいえ、これらの薬を服用しているからといって、必ずしもインプラント治療ができないわけではありません。状態が安定しており、医科と歯科が連携してリスク管理を徹底すれば、安全に治療を進められるケースは多くあります。

服薬中の方にとって重要なのは、問診時に必ず現在の薬を申告し、手術前に最新の薬剤情報を歯科医と共有することです。お薬手帳や処方箋の写しなどがあると、より正確な判断が可能になります。

インプラントは、外科的手術と精密な管理が求められる医療行為です。服薬と治療が密接に関係するケースでは、患者本人が正しい情報を伝えること、そして医療機関同士の連携体制が整っていることが、安心・安全な治療への第一歩となります。

8. 精神疾患や認知症とインプラント治療

・精神疾患がある場合でもインプラントは可能?

うつ病、不安障害、統合失調症、双極性障害など、精神疾患を抱える方は年々増加しています。こうした背景から、「精神疾患があるとインプラント治療はできませんか?」と心配される患者さんも少なくありません。

精神疾患があるからといって、必ずしもインプラント治療ができないというわけではありません。ただし、病状の安定性や服薬内容、診療中のコミュニケーションのとりやすさなど、いくつかの重要な要素を総合的に評価する必要があります。

たとえば、うつ病で気分の波が大きい時期や、不安障害で過度の緊張がある場合などは、治療中のストレスや手術後のケアに影響が出ることもあります。また、服用している精神科の薬の中には、口腔乾燥を引き起こしたり、骨代謝に影響を与えるものもあり、インプラントの予後に影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

大切なのは、現在の症状がコントロールされているか、服薬状況が安定しているかという点です。定期的に精神科の診療を受けており、医師の指導のもとで日常生活を安定して送れている方であれば、インプラント治療の検討が可能になるケースも多くあります。

・認知症がある場合の治療のハードル

認知症を患っている方の場合、さらに慎重な判断が求められます。軽度の認知機能障害であれば、治療計画や術後のケアに対してある程度の理解や協力が得られることもありますが、中等度〜重度の場合は、治療そのものが現実的でないケースもあります。

インプラント治療は、単に人工歯根を埋める手術だけで完了するものではなく、治癒期間中の口腔内の管理や、定期的なメンテナンスが極めて重要です。清潔な状態を保つためのセルフケアができない場合や、通院が困難になる場合は、インプラントの予後が不安定になってしまう可能性が高くなります。

また、インプラントが口の中にあるという感覚を忘れてしまったり、強く咬みすぎて破損させてしまうといったリスクも考えられるため、認知機能の状態は治療可否の大きな判断材料になります。

こうした理由から、認知症の診断がある場合は、患者本人だけでなく、家族や介護者との連携も不可欠となります。通院時のサポート体制が整っているか、治療後のケアを継続して行えるか、といった現実的な環境も含めて検討する必要があります。

・コミュニケーションとサポート体制が治療のカギ

精神疾患や認知症を抱える方に対してインプラント治療を検討する場合、何よりも大切なのは「信頼関係に基づいた十分なコミュニケーション」です。患者本人が治療の内容や目的を理解し、納得したうえで進めることが前提となります。

また、治療前に精神科の主治医や介護関係者と情報を共有し、病状の経過や服薬の影響を確認することも重要です。必要に応じて診療情報提供書を取り交わすことで、歯科側でもより安心・安全な治療計画を立てることができます。

精神状態が不安定な時期には無理に手術を進めるのではなく、体調が落ち着いたタイミングを見計らって治療を行うといった柔軟な対応も求められます。歯科医院によっては、治療時間を短縮したり、静脈内鎮静法などを活用して不安感を軽減する対応をしているところもあります。

認知症の方の場合には、本人だけでなくご家族との丁寧な面談が治療成功のカギとなります。治療にあたっての同意の取り方や術後のサポート体制、トラブル時の対応についてあらかじめ話し合っておくことが大切です。

インプラント治療は、身体だけでなく心や環境とも深く関わる医療行為です。精神疾患や認知症を抱える方にとっても、病状が安定し、必要なサポートが得られる環境が整っていれば、安全に治療を受けられる可能性はあります。まずは専門的な診断と、丁寧な対話から始めることが、安心して治療を受けるための第一歩となるでしょう。

9. 手術が不安…そんな方へのサポート体制

・「手術が怖い」と感じるのは自然なこと

インプラント治療を検討されている方の中で、「手術が怖くて踏み切れない」「麻酔が効かなかったらどうしよう」「術中に気分が悪くならないか心配」といった不安を抱えている方は少なくありません。実際、インプラントは人工歯根を顎の骨に埋め込む外科的処置をともなうため、「歯科治療の延長」とは一線を画すイメージを持たれることも多いようです。

しかし、こうした不安を感じるのはとても自然なことであり、それ自体が特別な問題というわけではありません。むしろ、術前にしっかりと不安や疑問を伝えられることは、治療を成功させるための重要な一歩です。現在では、こうした声に応える形で、さまざまなサポート体制が整えられています。

・局所麻酔でもほとんど痛みは感じない

インプラント手術は、ほとんどのケースで局所麻酔によって行われます。歯を抜くときと同じような麻酔で、しっかりと効いていれば、手術中に痛みを感じることはほとんどありません。むしろ「思ったより短時間で終わった」「痛みがなかった」といった声のほうが多く聞かれるほどです。

麻酔が効きにくい方や、過去に麻酔で不快な経験をされた方でも、あらかじめ申告することで対応が可能です。体調や体質に合わせた麻酔方法を選んだり、必要に応じて事前に検査を行ったりすることで、不安要素をひとつひとつ解消していけます。

また、術中の体調変化にも配慮されており、血圧や心拍数のモニタリング、万が一に備えた医療設備の整備など、安全性への配慮がなされた環境で治療が行われることが一般的です。

・静脈内鎮静法という選択肢もある

どうしても不安が強く、治療に対して強い緊張を感じてしまう方には、「静脈内鎮静法」という方法も選択肢のひとつです。これは、腕の静脈から鎮静薬を投与し、うたたね状態のようなリラックスした意識で手術を受けられる方法です。

全身麻酔とは異なり、完全に意識を失うわけではありませんが、「気づいたら終わっていた」「痛みや不安をまったく感じなかった」と言われることも多く、精神的な負担を大きく軽減できます。静脈内鎮静法は、特に治療への恐怖が強い方や、過去に歯科治療でトラウマを抱えている方に適しています。

ただし、使用にあたっては事前の診察と説明、術中の生体モニタリング、術後の安静観察など、安全管理が重要となります。そのため、静脈内鎮静法を導入しているかどうかは、歯科医院によって異なる場合があります。

・術前・術後の丁寧な説明で不安を軽減

不安の多くは、「何をされるか分からない」「どれくらい痛いのか想像できない」といった“情報の不足”からくるものです。したがって、インプラント治療に関する丁寧な説明を受けることは、不安を軽くするうえでとても有効です。

多くの歯科医院では、治療前にCT画像や模型などを用いて、患者が視覚的にも理解しやすい説明を行っています。治療の流れや手術時間、麻酔の方法、術後の経過や注意点まで具体的に説明を受けることで、イメージが明確になり、不安が「納得」に変わっていきます。

また、術後の腫れや痛みに関しても、鎮痛薬や抗生剤の処方、冷却の方法、経過観察の体制などが整っており、必要に応じていつでも相談できる環境が用意されています。

インプラント治療は、「不安を感じながら受ける」ものではなく、「納得と安心のうえで選択する」ものです。事前のカウンセリングや説明、麻酔や鎮静の選択肢、安全管理の整った環境など、多くの支援体制がある今、手術への不安を理由にあきらめてしまうのはもったいないことです。

もし少しでも不安を感じているなら、遠慮なくその気持ちを伝えてみてください。治療のパートナーとなる医療者と一緒に、不安を安心に変える一歩を踏み出しましょう。

10. 不安がある方こそ、まずはご相談ください

・持病や体調のこと、どこまで伝えればいいの?

「インプラントを考えているけれど、持病があるから…」「病気のことを話すと断られるかもしれない」「服薬している薬が多くて、何を伝えたらいいか分からない」――そうした不安や迷いを抱えて、なかなか一歩を踏み出せない方も少なくありません。

しかし、実際には、治療前に健康状態を正しく共有できた方が、安心・安全な治療につながる可能性が高くなります。インプラント治療は歯だけを見て行うものではなく、その人の全身の健康、服薬状況、生活習慣までをトータルで考える医療です。

糖尿病、高血圧、心臓病、骨粗しょう症、精神疾患、がん治療歴、服薬内容、アレルギー歴など、どんなことでも遠慮せずに伝えることが大切です。曖昧なまま進めるよりも、正確な情報に基づいて治療方針を立てた方が、リスクを回避しやすく、結果的に満足度の高い治療につながります。

・検査とカウンセリングで「できる方法」を探す

持病があってもインプラント治療ができるかどうかは、病名だけで決まるものではありません。血圧や血糖値のコントロール状況、薬の種類や量、全身状態の安定度、生活環境など、さまざまな要素を総合的に判断して、可能かどうかを丁寧に評価する必要があります。

そのためには、まず検査とカウンセリングから始めることが大切です。レントゲンやCTによる顎の骨の状態の確認、血液検査での健康状態の把握、場合によっては主治医との連携や診療情報提供書の活用など、万全な準備を経て、個別に最適な治療方法が検討されます。

また、どうしても外科的な処置が難しい場合でも、入れ歯やブリッジといった他の選択肢を組み合わせることで、見た目や機能性を補えるケースもあります。「インプラントしか選べない」のではなく、「どうすれば自分に合った方法で噛めるようになるか」を一緒に考えていくことが、医療者の役割です。

こうしたアプローチにより、インプラント治療が難しいとされていた方が、状態の改善を経て無事に治療を受けられた例も少なくありません。あきらめる前に、まずは相談してみることが、その後の選択肢を広げる第一歩となるのです。

・安心して治療に臨むために、まずは話してみる

インプラント治療には興味があるけれど、不安がある。そんな時こそ、気軽に相談できる環境を活用することが大切です。近年では、インプラント治療について事前に丁寧な説明を行う歯科医院が増えており、カウンセリングの場で心配ごとをじっくり話せるよう配慮されています。

とくに初診の段階では、「相談だけでもOK」という姿勢で受け入れているところも多く、無理に治療をすすめられる心配はありません。持病のこと、今飲んでいる薬のこと、日常生活で困っていることなど、少しずつ共有しながら、「自分に合った治療方法」を探していくプロセスが大切にされています。

また、事前に質問をメモしておく、お薬手帳を持参する、主治医に治療を希望している旨を伝えておくといった準備をしておくことで、相談がよりスムーズになります。不安が多ければ多いほど、それだけ治療計画は丁寧に立てられるべきです。

「持病があるから」「年齢が高いから」「手術が怖いから」とあきらめるのではなく、「どうすれば安心して治療が受けられるか」を一緒に考えることで、インプラントはより多くの方にとって身近な選択肢になります。

少しでも不安がある方こそ、ぜひ一度相談してみてください。専門的な知識と経験を持つ医療者との対話のなかに、自分にとって本当に必要な治療のヒントが見つかるかもしれません。

東京都品川区YDC精密歯周病インプラント治療専門ガイド

監修:医療法人スマイルパートナーズ 理事長/齋藤和重

『山手歯科クリニック大井町』

住所:東京都品川区東大井5丁目25−1 カーサ大井町 1F

『山手歯科クリニック戸越公園』

住所:東京都品川区戸越5丁目10−18

*監修者

*経歴

1990年 鶴見大学歯学部卒業。1991年 インプラント専門医に勤務。1999年 山手歯科クリニック開業。

2001年 INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS卒業。

2010年 医療法人社団スマイルパートナーズ設立。

*所属

・ICOI国際インプラント学会 指導医

・ICOI国際インプラント学会 ローカルエリアディレクター

・ITI国際インプラント・歯科再生学会 公認 インプラントスペシャリスト

・日本口腔インプラント学会 会員

・日本顎顔面インプラント学会 会員

・国際審美学会 会員

・日本歯科審美学会 会員

・日本アンチエイジング歯科学会 会員

・INTERNATIONAL DENTAL ACADEMY ADVANCED PROSTHODONTICS(2001年)

・CID Club (Center of Implant Dentistry)所属

・国際歯周内科研究会 所属

・5-D JAPAN 所属

・デンタルコンセプト21 所属

・インディアナ大学歯学部 客員 講師

・南カルフォルニア大学(USC)客員研究員

・南カルフォルニア大学(USC)アンバサダー

・USC (南カルフォルニア大学)歯学部JP卒

・USC University of Southern California)センチュリー・クラブ

・プレミアム・メンバー

※詳しいプロフィールはこちらより